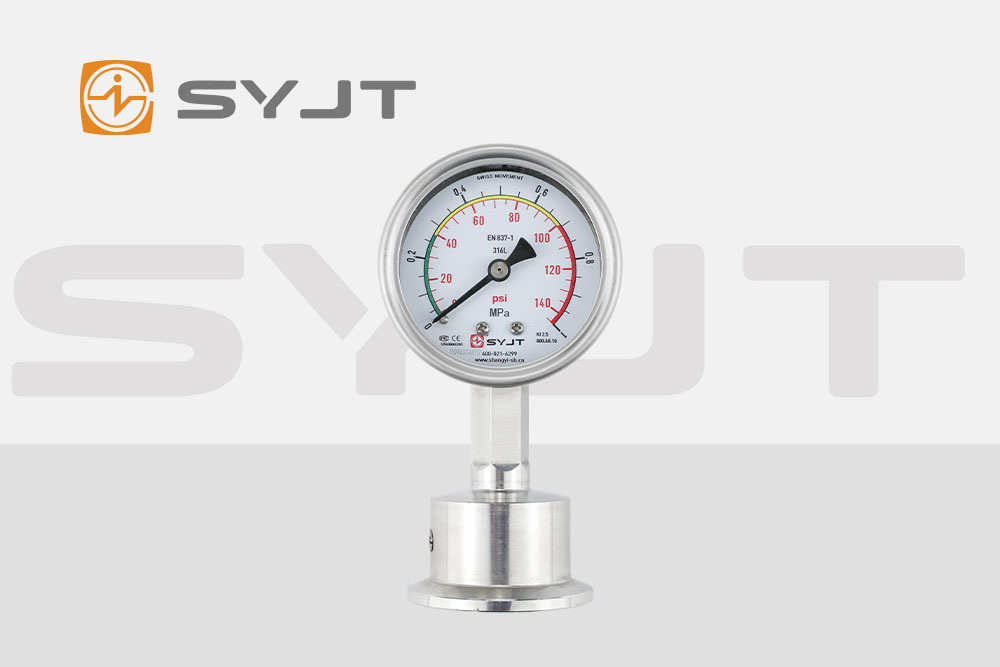

压力表作为工业生产、设备维护和安全监测中的关键仪表,其校准周期的设定直接影响测量精度、设备安全性和维护成本。平衡成本与精度需从技术规范、使用场景、风险评估和成本效益分析等多维度综合考量,以下是具体策略:

一、明确校准周期的核心依据

法规与标准要求

强制检定范围:根据《计量法》及行业规范(如JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》),部分压力表(如安全防护、贸易结算用表)需强制周期检定,周期通常为6个月至1年。

行业特定标准:如制药、食品行业可能要求更严格的校准周期(如3-6个月),以确保符合GMP或HACCP认***。

制造商建议

设备厂商通常提供校准周期参考值(如1年),但需结合实际使用条件调整。例如,高温、高压或腐蚀性环境可能缩短周期。

二、关键影响因素分析

使用场景与风险等级

高风险场景:涉及人身安全(如锅炉压力表)、关键工艺控制(如化工反应釜)或环境监测(如尾气排放)的压力表,需缩短校准周期(如3-6个月)。

低风险场景:非关键设备或辅助监测(如冷却水系统压力),可适当延长周期(如1-2年)。

环境条件

恶劣环境:振动、冲击、温度波动、腐蚀性介质会加速仪表老化,需缩短周期。

稳定环境:恒温、清洁环境可延长周期。

历史校准数据

通过统计分析历史校准记录,若发现漂移率稳定且在允许误差范围内,可适当延长周期;若漂移加剧,需缩短周期。

仪表类型与精度等级

高精度仪表(如0.1级)需更频繁校准以维持性能。

普通精度仪表(如1.6级)可适当放宽周期。

三、成本与精度平衡策略

分级管理

A类仪表:关键设备用表,采用***短周期(如3个月)并配备冗余仪表。

B类仪表:一般工艺用表,周期6-12个月。

C类仪表:辅助监测用表,周期1-2年。

动态调整机制

基于条件的维护(CBM):通过传感器实时监测仪表性能(如温度、振动),触发校准需求。

抽样校准:对大量同类仪表,按比例抽样校准,结合统计模型推断整体状态。

成本优化措施

内部校准能力建设:培训人员、购置标准设备,降低外校成本(需通过CNAS认***)。

延长周期与风险控制:通过冗余设计(如双表并联)、报警阈值调整补偿精度损失。

供应商合作:与仪表厂商签订长期服务协议,降低单次校准费用。

四、实施步骤与案例

步骤

风险评估:识别关键仪表及风险等级。

数据收集:分析历史校准记录、环境条件和使用频率。

制定周期表:按分级管理原则设定初始周期。

持续改进:定期复审周期合理性,根据数据调整。

案例

化工企业:反应釜压力表(A类)校准周期3个月,冷却水系统表(C类)周期1年,通过内部校准团队降低成本20%。

制药企业:灭菌锅压力表(强制检定)周期6个月,空调系统表周期18个月,结合抽样校准减少停机时间。

五、常见误区与规避

误区1:盲目延长周期以降低成本。

规避:需通过风险评估***明延长周期不会导致安全或质量事故。

误区2:忽视环境对仪表的影响。

规避:在高温、腐蚀性环境中,即使仪表未到周期,也应增加巡检频次。

误区3:校准后未记录数据。

规避:建立校准数据库,分析漂移趋势,为周期调整提供依据。

平衡成本与精度的核心在于风险可控下的动态管理。通过分级分类、数据驱动和成本优化措施,企业可在确保安全与质量的前提下,实现校准成本的***小化。建议结合行业规范、企业实际和新技术(如物联网监测)制定灵活策略,并定期复审以适应变化。